18. November 2025

Risikomanagement in Krankenhaus-IT Projekten – pragmatisch, wirksam und menschlich

Warum Risikomanagement heute wichtiger ist als je zuvor. Wenn ich in ein neues Projekt in einer Klinik einsteige, ist eins fast immer gleich: Die Menschen sind schon am Limit, bevor wir richtig anfangen.

Stationsleitungen, ärztlicher Dienst, IT, Projektteams – alle versuchen den Spagat zwischen Tagesgeschäft, Personalausfällen, Fachkräftemangel und gleichzeitig hoch komplexen IT-Vorhaben. Dazu kommt der Druck von oben: Vorgaben aus der Politik, Wirtschaftlichkeitsziele, Terminschienen, die „auf keinen Fall kippen dürfen".

In dieser Mischung entstehen Risiken nicht erst, wenn etwas schiefgeht. Sie sind von Anfang an da: fehlende Erfahrung im Projektmanagement, Doppelrollen, ein zu knapp geplanter Go-Live, fehlende Ressourcen auf Kundenseite. Oft führen wir das als „Risiko“ im Register, obwohl es sich im Alltag bereits wie ein bestehendes Problem anfühlt.

Gleichzeitig erlebe ich eine große Zurückhaltung, sich mit Risiken wirklich auseinanderzusetzen. Viele Entscheider haben Sorge, dass eine offene Risikobetrachtung dazu führt, das gesamte Projekt infrage zu stellen. Oder dass sie eine Büchse der Pandora öffnen: Wenn wir das alles ernst nehmen, dürfen wir ja gar nicht mehr starten.

Mein Zugang ist ein anderer:

Risikomanagement ist für mich kein Verhinderungsinstrument, sondern ein Führungs- und Steuerungsinstrument. Wenn wir Risiken bewusst machen, bewerten und mit konkreten Maßnahmen verknüpfen, entsteht Handlungsfähigkeit – nicht Lähmung.

Risiken vs. Probleme – warum diese Unterscheidung alles ändert

Eine Frage kommt in meinen Projekten immer wieder:

„Ist das jetzt ein Risiko – oder haben wir schon ein Problem?“

Fachlich ist die Unterscheidung einfach, in der Praxis aber hoch relevant:

- Ein Risiko ist ein mögliches Ereignis in der Zukunft, das den Projekterfolg gefährden kann.

- Ein Problem ist ein eingetretenes Risiko – wir stehen also mitten in der Situation.

- Das Problem kann zum Risiko führen oder es verstärken.

Ein Beispiel aus der Einführung eines klinischen Informationssystems:

Wenn wir wissen, dass wir in zwei Jahren Schulungen für Hunderte von Mitarbeitenden durchführen müssen, aber noch keine Trainer im Haus sind, ist das zunächst ein Risiko. Wir sehen, dass es kritisch werden kann, wenn wir uns nicht rechtzeitig kümmern. Zwei Monate vor Schulungsstart, immer noch ohne Trainer, sprechen wir nicht mehr über ein Risiko. Dann haben wir ein sehr konkretes Problem.

Diese Differenzierung klingt banal – sie verändert aber die Diskussion im Projektteam.

Wenn wir alles als „Risiko“ behandeln, diskutieren wir endlos über Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungs-Scores. Wenn wir klar benennen, was schon eingetreten ist, können wir anders führen: Wir entscheiden, welche Probleme wir jetzt lösen müssen, und wo wir bewusst in Kauf nehmen, dass es vorerst „weh tut“, weil andere Themen wichtiger sind.

Im Risikoregister spiegelt sich das so wider: Ich führe echte Risiken bewusst länger, solange sie noch nicht eingetreten sind – aber ich benenne offen, wenn wir eigentlich schon im Problemmodus sind. Das hilft, keine Schönfärberei zu betreiben und trotzdem strukturiert zu bleiben.

Die größten Denkfehler im Risikomanagement

In Kliniken erlebe ich immer wieder die gleichen Muster, wenn es um Risiken geht:

Erstens: „Wenn wir die Risiken ernst nehmen, dürfen wir gar nicht starten.“

Manchmal werden Projekte über Jahre verschoben, weil man die Risiken als unüberwindbar empfindet. Oder man hört mitten im Projekt auf, weil die Liste der Risiken länger wirkt als die Liste der Chancen. Dahinter steckt oft die Angst, einen falschen Starttermin zu setzen oder sich vor Aufsichtsrat und Vorstand zu „verrechnen“.

Zweitens: Alles wird zum Risiko erklärt.

Wenn jedes offene Thema als Risiko in eine komplexe Matrix wandert, passiert etwas Gefährliches: Teams verlieren den Blick für das Wesentliche. Statt sich um konkrete Lösungen zu kümmern, verbringen alle ihre Zeit damit, in Workshops Eintrittswahrscheinlichkeiten zu schätzen und Ampelfarben zu vergeben. Am Ende sind alle Tabellen gepflegt – aber zentrale Entscheidungen bleiben liegen.

Drittens: Perfektion vor Pragmatismus.

Ich kenne Risikoregister, die in ihrer Methodik so anspruchsvoll sind, dass sie ohne PMO und Spezialschulung kaum zu bedienen sind. Für größere Programm-Portfolios mag das sinnvoll sein. In einem klinischen Haus, in dem Führungskräfte riskieren, abends um 22 Uhr noch Protokolle zu lesen, lähmt es den Alltag. Dann ist das Instrument nicht mehr hilfreich – sondern selbst zum Risiko geworden.

Mein Ansatz ist deshalb grundsätzlich anders:

Lieber ein einfaches, sauber geführtes Risikoregister, das das Team versteht und nutzt – als ein komplexes Modell, das theoretisch beeindruckt, praktisch aber in der Schublade liegt.

Wie ich Risiken bewerte – mein pragmatischer Ansatz

Risikobewertung hat für mich zwei Seiten: die formale und die gelebte.

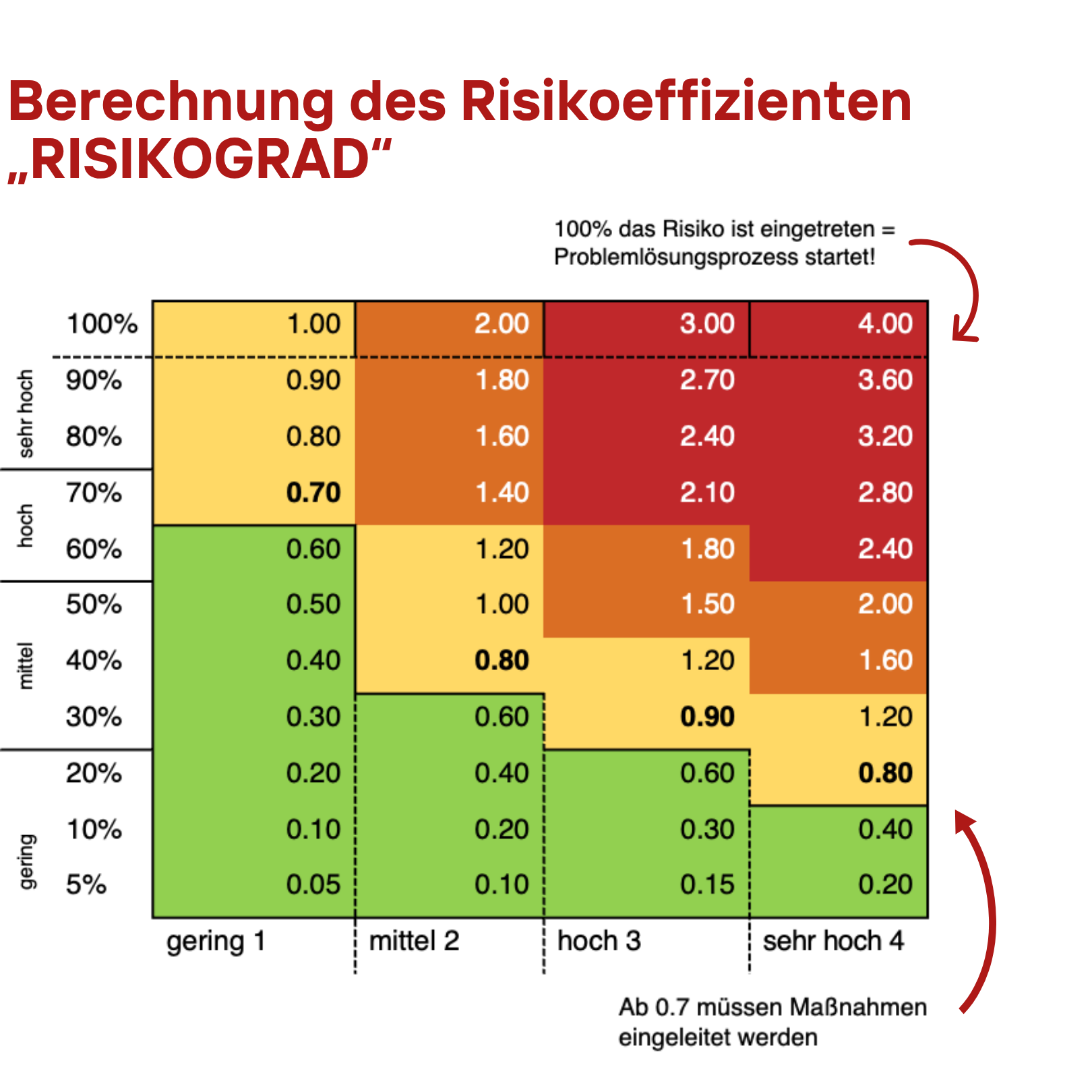

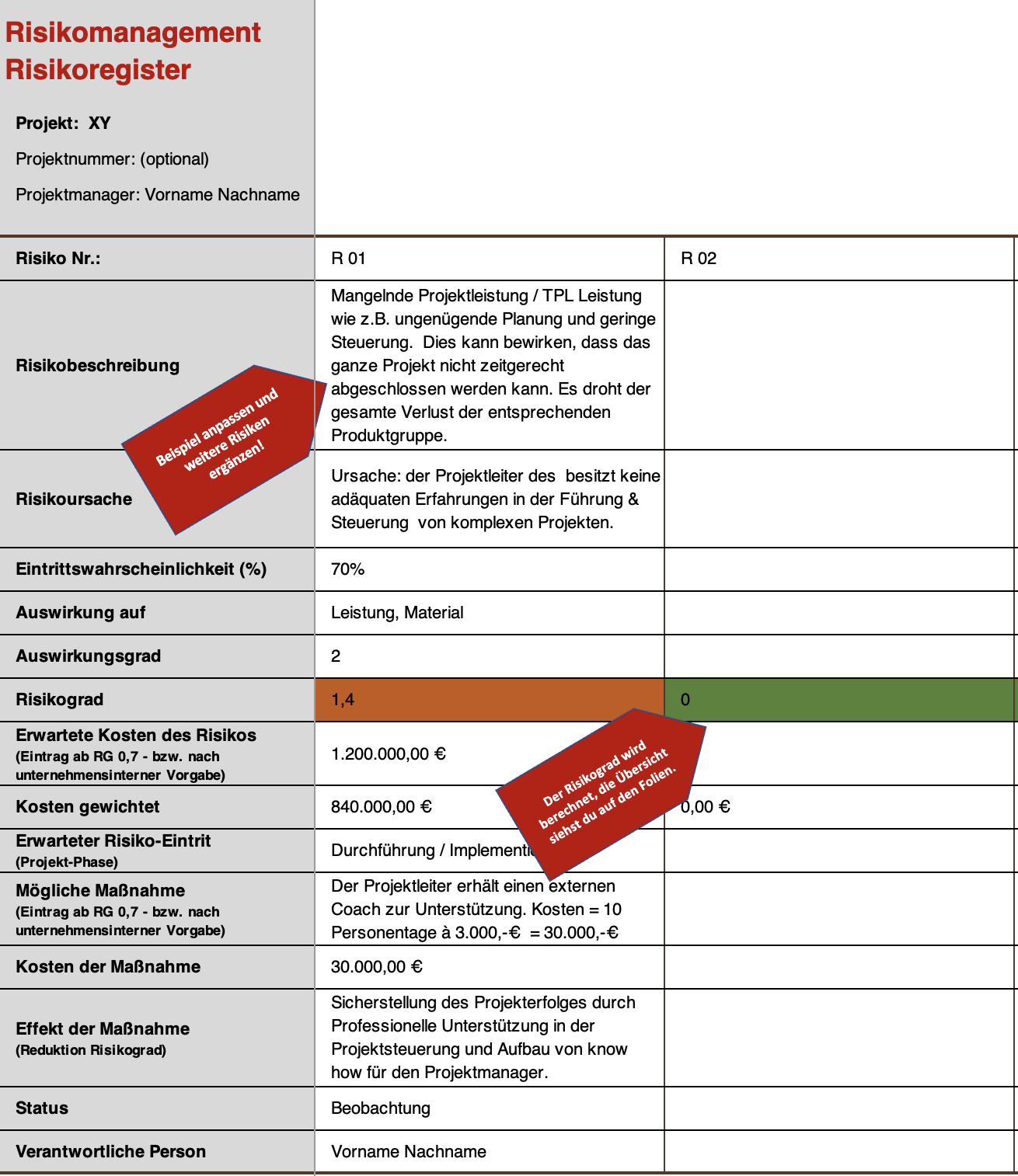

Formal arbeite ich in großen Projekten meist mit einem klassischen Risikoregister:

Wir halten fest, um welches Risiko es geht, zu welchem Teilprojekt oder Bereich es gehört, welche Auswirkungen wir erwarten, welche Maßnahmen geplant sind, wer Verantwortung trägt und welchen Status das Risiko aktuell hat. Wir nutzen eine Ampellogik, später konkret ergänzt durch Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungsgrad.

Gelebt sieht das aber so aus:

- Wir schauen bewusst auf wenige, wesentliche Risiken.

In Projekten setzen wir dafür einen separaten Risikomanagement-Termin, etwa eine Stunde im Monat. Das ist knapp, aber es zwingt dazu, sich auf die kritischen Punkte zu konzentrieren, statt jede Kleinigkeit auszuwalzen. - Wir verbinden Risiken konsequent mit Maßnahmen.

Ein Risiko im Status gelb oder rot braucht hinterlegte Maßnahmen, sonst ist es nur eine Problemfeststellung. Erst wenn klar ist, was wir tun wollen – z.B. externe Unterstützung einkaufen, Projektumfang anpassen, Reihenfolge ändern –, wird das Risikoregister zum Führungsinstrument. - Wir prüfen die Bewertung gemeinsam.

Ein Projektleiter schätzt ein Thema vielleicht als extrem kritisch ein, weil er in seinem Bereich die Folgen unmittelbar spüren würde. Aus der Gesamtprogramm- Sicht kann ich mit mehr Erfahrung sagen: „Das wird unangenehm, aber es ist lösbar, wenn wir A oder B tun.“ Diese gemeinsame Kalibrierung verhindert, dass Angst und persönliche Belastung die Risikobetrachtung dominieren. - Wir eskalieren nur, was wirklich rot ist.

In den Lenkungsausschuss kommen nur die Risiken, bei denen wir mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr weiterkommen. Gelbe Risiken bleiben im Projektmanagement, werden dokumentiert und begleitet, aber nicht bei jeder Sitzung nach oben gereicht. Das schützt die Aufmerksamkeit der Entscheider – und hält den Blick auf das wirklich Entscheidende.

So entsteht eine Kultur, in der Risikomanagement nicht als bürokratischer Pflichttermin erlebt wird, sondern als regelmäßiger Blick auf das, was unser Projekt ernsthaft gefährden kann – und wie wir damit umgehen wollen.

Ab wann sich Risikomanagement wirklich lohnt

Die ehrliche Antwort lautet:

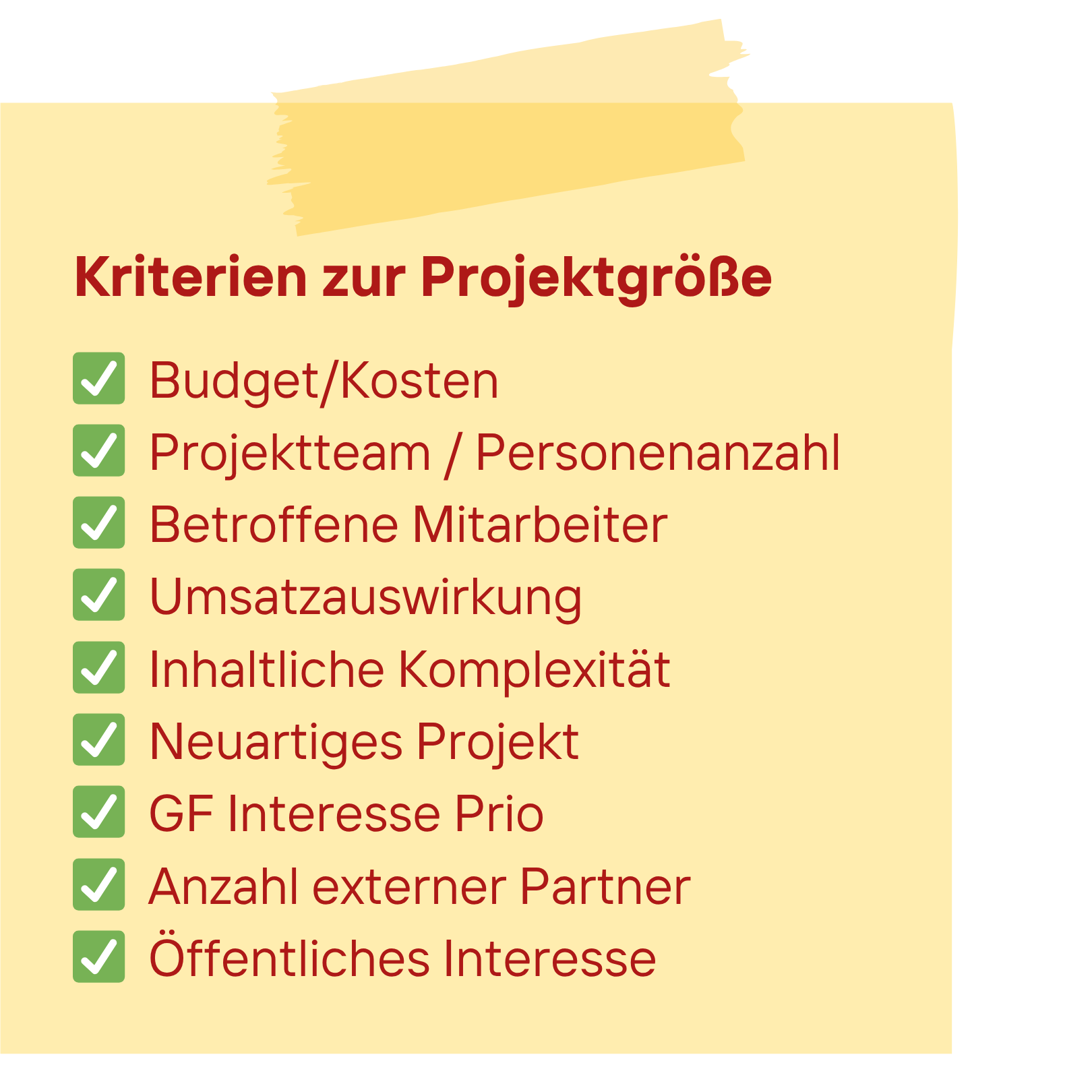

Es kommt auf die Größe, die Bedeutung und die Komplexität des Projekts an.

In großen Vorhaben – wie der Einführung eines klinischen Informationssystems, der Ablösung von SAP oder der Konsolidierung mehrerer Standorte – ist eine strukturierte Risikobewertung für mich nicht verhandelbar. Hier können einzelne Fehlentscheidungen Millionen kosten oder den Klinikbetrieb spürbar stören.

In kleineren Projekten, die überschaubar sind und keine kritischen Abhängigkeiten auslösen, reicht oft der gesunde Menschenverstand: Gemeinsam durchdenken, was schiefgehen kann, und entsprechende Rücklagen oder Puffer einplanen. Das muss nicht im großen Risiko-Modell enden.

Spannend wird es bei mittleren Projekten – und hier hilft der Blick auf die Priorität besonders:

- Projekte mit niedriger Priorität haben ein erhöhtes Risiko zu scheitern: Sie werden verschoben, bekommen keine Ressourcen, verlieren Aufmerksamkeit.

- Projekte mit klarer, hoher Priorität sind dagegen stabiler: Starttermine werden gehalten, Management steht dahinter, Engpässe lassen sich eher lösen.

Risikobewertung heißt deshalb auch, gemeinsam zu entscheiden:

„Starten wir dieses Projekt unter diesen Rahmenbedingungen überhaupt – oder hätten wir damit von Anfang an mehr Schaden als Nutzen?

Ein Beispiel:

Standardisierung der digitalen Patientenanamnese eines Klinikträgers kann als ein separates Projekt extrem riskant sein – insbesondere, wenn dieselben Menschen gleichzeitig an größeren Projekten arbeiten. Integriert man sie dagegen als Teil eines größer Standardisierung-Programms, mit abgestimmter Ressourcenplanung und sauber gesetzten Abhängigkeiten, sinkt das Risiko deutlich.

Hinweis zu Tools – und warum es nicht kompliziert werden muss

Ein Punkt, der mir wichtig ist:

Sie brauchen dafür keine hochspezialisierten Projektmanagement-Tools. Viele moderne Systeme bieten ein integriertes Risikomanagement-Modul – das ist praktisch, aber kein Muss.

Risikomanagement funktioniert genauso gut mit Standardwerkzeugen, wenn sie konsequent genutzt werden:

eine einfache Excel-Tabelle für das Risikoregister,

eine PowerPoint-Folie für die Risikomatrix oder Attention Points,

ein monatlicher Termin, in dem das Team die Einträge gemeinsam aktualisiert.

Mehr braucht es nicht.

Ich habe zahlreiche Projekte gesehen, in denen ein perfektes Tool zur Verfügung stand – aber niemand damit gearbeitet hat. Und genauso viele, in denen ein sauber geführtes Excel-Dokument den Unterschied gemacht hat, ob der Go-Live gehalten werden konnte oder nicht.

„Attention Points“ statt Zahlenfriedhof

In einem großen Projekt haben wir die klassische Risikomatrix irgendwann ganz bewusst verlassen. Der Grund war einfach:

Die Diskussionen über Eintrittswahrscheinlichkeiten und Scorings wurden so komplex, dass sie mehr Zeit gefressen haben, als sie uns an Klarheit gebracht haben.

Die Lösung schien wie ein Schritt zurück und war aber sehr hilfreich:

Wir haben angefangen, mit „Attention Points“ zu arbeiten.

Statt jede Unsicherheit mit exakten Zahlen zu hinterlegen, haben wir uns gefragt:

Wo müssen wir als Projektleitung gerade ganz besonders hinschauen?

Welche Themen können uns in den nächsten Wochen ernsthaft „wehtun“?

Was braucht gerade Aufmerksamkeit – ganz egal, wie wir es mathematisch bewerten würden?

Diese Attention Points haben wir weiterhin mit Ampelfarben versehen, um eine visuelle Priorisierung zu behalten. Aber die Diskussion drehte sich nicht mehr um Nachkommastellen – sondern darum, welche konkreten Schritte wir vereinbaren.

Gerade für Teams, die mit Risikomanagement bisher wenig Erfahrung haben oder sich von komplexen Methoden überfordert fühlen, ist das ein sehr gangbarer Einstieg:

Ein schlanker Fokus auf das, was jetzt Aufmerksamkeit braucht, statt ein „perfektes“ Modell, das niemand wirklich füttert.

Lernen im Projekt: Warum Erfahrung und Empathie entscheidend sind

Risikomanagement ist keine statische Methode, die man einmal einführt und dann abarbeitet. Es ist ein Lernprozess – für das Projektteam ebenso wie für die Führungsebene.

In lang laufenden Projekten mute ich meinem Projektmanagement-Team zu, an diesem Prozess zu wachsen. Wir schauen regelmäßig gemeinsam hin:

Wie haben wir Risiken bisher eingeschätzt? Wo lagen wir daneben – zu vorsichtig oder zu optimistisch? Wie können wir unsere Bewertung schärfen?

Hier spielt Empathie eine größere Rolle, als man auf den ersten Blick denkt.

Ein Teammitglied, das große Verantwortung trägt und vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, wird Risiken eher hoch einstufen. Jemand mit viel Projekterfahrung und einem starken Lösungsfokus schätzt denselben Sachverhalt möglicherweise deutlich entspannter ein. Keine der beiden Sichtweisen ist „falsch“ – aber sie braucht Einordnung.

In meinen Terminen frage ich deshalb nicht nur:

„Wie hoch würden Sie das Risiko einstufen?“

Sondern auch:

„Was macht Ihnen an diesem Thema wirklich Sorge? Und was davon können wir konkret beeinflussen?“

So wird aus einer abstrakten Risikozahl ein echtes Gespräch über Verantwortung, Belastung und Lösungswege. Und genau das macht Teams handlungsfähiger – und resilienter.

Kommunikation und Eskalation: Was wirklich nach oben gehört

In Stresssituationen ist die Versuchung groß, alles „nach oben“ zu eskalieren – in der Hoffnung, dass dort jemand die Lösung aus dem Hut zaubert.

Gleichzeitig höre ich von Entscheidungsträgern häufig:

„Ich brauche keine endlosen Listen, ich brauche den Blick auf das, was die Klinik wirklich gefährdet – fachlich, wirtschaftlich, reputativ.“

Deshalb trenne ich klar:

- Rote Risiken – also solche, bei denen wir im Projekt keine ausreichenden Lösungsmöglichkeiten mehr sehen – bereiten wir für den Lenkungsausschuss auf: mit Einordnung, möglichen Szenarien und konkreten Entscheidungsvorlagen.

- Gelbe Risiken bleiben im Projektmanagement: Sie werden ernst genommen, dokumentiert und mit Maßnahmen unterlegt, aber nicht in jeder Runde nach oben gegeben.

Das ist kein „Unter-den-Teppich-Kehrens“, sondern eine Form von Führung:

Der Lenkungsausschuss wird entlastet von Daueralarmen und kann sich auf die wirklich strategischen Entscheidungen konzentrieren. Das Projektteam wiederum erlebt, dass es zunächst selbst gefragt ist, Lösungen zu entwickeln – statt sofort auf „Management“ zu warten.

Ein weiterer Punkt ist für mich zentral:

Ich setze für Risikothemen bewusst eigene Termine an. Wir parken neue Risiken im Alltag und wissen: „In 14 Tagen ist unser nächster Risikomanagement-Slot, dort schauen wir strukturiert drauf.“ Das verhindert endlose Diskussionen in jedem Jour fixe – und schafft zugleich die Sicherheit, dass kritische Punkte nicht verloren gehen.

Risiken als Führungsinstrument: Was sie über Prioritäten und Machbarkeit verraten

Wenn wir Risiken ernst nehmen, dann sind sie viel mehr als ein Pflichtdokument: Sie zeigen sehr klar, ob unsere Projektziele realistisch sind – und ob unser Plan zur Klinik passt.

In der Praxis heißt das zum Beispiel:

Wir identifizieren früh, ob bestimmte Liefertermine für Hardware oder Schnittstellen realistisch sind. Wenn nicht, planen wir rechtzeitig Zwischenlösungen, statt erst kurz vor Go-Live in Panik zu geraten.

Wir sehen, ob wir für ein Vorhaben überhaupt die Ressourcen haben – oder ob es ehrlicher ist, ein Projekt bewusst nicht zu starten, weil die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns zu hoch ist.

Wir erkennen, welche Projekte in einem Portfolio wirklich „heiß“ sind – also hohes Risiko und gleichzeitig hohen Nutzen haben – und wo wir bewusst mehr Führungs- Aufmerksamkeit investieren müssen.

So wird Risikomanagement zum strategischen Filter:

Es schützt davor, jede Idee automatisch in ein Projekt zu verwandeln – und hilft, die Energie auf die Vorhaben zu konzentrieren, die für die Klinik wirklich entscheidend sind.

Brücke zur Projektkrise: Wenn aus Risiken echte Eskalation wird

In meiner Arbeit mit Kliniken begleite ich sowohl Projekte, die in Schieflage geraten sind, als auch Vorhaben, die wir von Anfang an mit einem sauberen Risikoblick aufsetzen.

Der Unterschied ist deutlich spürbar:

Wenn wir Risiken früh betrachten, Maßnahmen definieren und Termine ernst nehmen, sinkt die Wahrscheinlichkeit einer echten Projektkrise deutlich.

Wenn Risikomanagement übersprungen wird – oder nur als Formalie existiert – sehen wir Krisensymptome häufig erst, wenn die Stimmung im Team kippt, Budgets aus dem Ruder laufen und der Go-Live nicht mehr zu halten ist.

Genau an dieser Stelle schließen sich meine Angebote:

Mein eLearning zum Thema Projektmanagement eröffnet Projektleitern und Führungskräften einen strukturierten, praxisnahen Einstieg – ohne, dass sie dafür gleich einen Workshop blocken müssen. In meinem Projekt.Rescue©-Paket steige ich in bereits kritische Situationen ein, während wir mit Projekt.Focus© - früher ansetzen und präventiv arbeiten.

Beides basiert auf der gleichen Überzeugung:

Risikomanagement ist keine Option „on top“, wenn noch Zeit übrig bleibt. Es ist eine der stabilsten Stellschrauben, um Projekte in hoch belasteten Systemen wie dem Krankenhaus sicher zu steuern – und gleichzeitig die Menschen nicht zu verlieren.

Fazit: Es darf einfach sein – aber nicht beliebig

Wenn Sie aus diesem Artikel nur einen Gedanken mitnehmen, dann vielleicht diesen:

Risikomanagement muss nicht kompliziert sein.

Aber es braucht Konsequenz.

Einmal im Monat eine fokussierte Stunde im Projektmanagement, ein verständliches Risikoregister, der Mut zur klaren Unterscheidung zwischen Risiken und Problemen, eine ehrliche Prioritätensetzung – mehr braucht es oft nicht, um die großen Fallstricke sichtbar zu machen und rechtzeitig gegenzusteuern.

In einer Branche, in der die Belastung ohnehin hoch ist, geht es mir nicht darum, noch ein Tool, noch ein Template oder noch einen Pflichttermin oben drauf zu setzen. Es geht darum, Struktur und Ruhe in Situationen zu bringen, in denen viel auf dem Spiel steht – fachlich, wirtschaftlich und menschlich.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie Ihr Risikomanagement in laufenden oder geplanten Projekten pragmatisch aufsetzen oder nachschärfen können, begleite ich Sie gern – ob über das eLearning, in einem kompakten Workshop oder direkt in Ihrem Projekt.